Ausstellung: Architekturbiennale Venedig 2025

Kurator: Carlo Ratti

Thema: Intelligenz. Natürlich. Künstlich. Kollektiv.

Ausstellungsorte: Giardini (26 Pavillons), Arsenale (22), historisches Zentrum von Venedig (15) – insgesamt 65 Nationen, darunter erstmals Aserbaidschan, Oman, Katar und Togo (parametric-architecture.com).

1. Bulgarien - "Pseudonatur"

Der Pavillon nutzt ein einfaches, aber wirkungsvolles Konzept: eine Schneemaschine, die Eis produziert, wenn die Sonnenenergie am stärksten ist. Diese paradoxe Maschine zeigt, wie Technologie eine umgekehrte Ökologie schaffen kann – Kälte erzeugt durch Wärme. Das architektonische Konzept ist zudem vom traditionellen bulgarischen Raum „Odaya“ inspiriert – einem sozialen Raum für Zusammenkunft, Gespräche und Besinnung. Hier wird die Natur zum Labor und die Technologie zum Vermittler zwischen Veränderung und Kontrolle.

2. USA – „PORCH: Eine Architektur der Großzügigkeit“

Das amerikanische Team verwandelte die traditionelle Veranda – eine Veranda als Raum zwischen öffentlich und privat – in einen Ort der Begegnung, des Dialogs und der Interaktion zwischen Kulturen. Der Pavillon verwendet Stampflehm und Holz als lokale Materialien aus Venetien und schafft so eine Atmosphäre der Wärme und Einbindung. Im Inneren des Pavillons befinden sich 54 Module verschiedener Autoren, die unterschiedliche Interpretationen der Gastfreundschaftsarchitektur darstellen. Dadurch wurde der Pavillon zu einem Mosaik der amerikanischen Gesellschaft, einem kollektiven Porträt, in dem Technologie und ländliche Erinnerung koexistieren.

3. Argentinien – „Siestario“

Siestario erinnert an den imaginären Raum einer Siesta – eine Zeit zwischen Aktivitäten, eine Zeit der introspektiven Ruhe. Die von Silos inspirierte Struktur lädt Besucher ein, einzutreten, sich hinzulegen und auszuruhen. Im Inneren sind große Schwarz-Weiß-Fotografien ausgestellt, ohne klare Erzählung, ohne Zeitangabe – was die Idee der Flucht aus einer schnelllebigen Welt zusätzlich unterstreicht. Dieses Projekt betont Passivität als Widerstand: In einer Welt der Hyperproduktion wird die Siesta zu einem Akt des Widerstands.

4. Vereinigte Arabische Emirate – „Schnellkochtopf“

Inspiriert von lokalen agrotechnischen Praktiken simuliert dieser Pavillon das Mikroklima eines Wüstengewächshauses. Der Fokus liegt auf Resilienz und Selbsterhaltung durch präzises Ressourcenmanagement in extremen Klimazonen. Architektin Azza Aboualam nutzt das Konzept des „Drucks“ – sowohl physisch als auch symbolisch –, um die Grenzen des Lebens unter rauen Bedingungen zu hinterfragen. Der Pavillon wirft die Frage auf: Kann Architektur ein Werkzeug der Anpassung statt der Beherrschung der Natur sein?

5. Nordische Länder – „Industrie-Muskeln“

Der Nordische Pavillon (Norwegen, Schweden, Finnland) nutzt den ursprünglichen Sverre-Fehn-Pavillon als Bühne für Performances und Filme. Fünf verschiedene Installationen beschäftigen sich mit den Themen Arbeit, Resilienz, Körperlichkeit und kollektives Gedächtnis. Architektur ist hier nicht nur ein Gebäude, sondern auch eine Handlung – eine Performance, die beobachtet, wie der Körper Raum schafft und zerstört. So erkundet der Pavillon die Grenzen zwischen Industrie, Emotion und Form.

6. Belgien – „Biosphären schaffen“

Der belgische Pavillon nutzt Pflanzen nicht nur als Dekoration, sondern als zentrale Elemente der Architektur. Die Installationen umfassen aktive Biosphären, Recyclingsysteme und selbsterhaltende Module, die als Bildungsräume dienen. Das Projekt fördert die Zusammenarbeit zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren und stellt die Ökologie in den Mittelpunkt des architektonischen Denkens. Es demonstriert das Potenzial hybrider Architektur, bei der grüne Elemente nicht nur Ergänzung, sondern Grundlage sind.

7. Island – „Lavaforming“

Island nutzt seine einzigartige Geografie – seine Vulkanlandschaft – als Inspiration für nachhaltiges Bauen. Lavaforming erforscht, wie Architektur aussehen könnte, wenn sie buchstäblich von Naturkräften geformt würde. Anhand von Modellen, Simulationen und Materialien entwirft das Projekt eine Stadt der Zukunft aus Lava – langlebig, widerstandsfähig und in Symbiose mit ihrer Umwelt. So entsteht eine neue Ästhetik, die Rohheit und Raffinesse vereint.

8. Japan – „ZWISCHEN“

Der japanische Pavillon erforscht das Konzept von „ma“ – dem Zwischenraum. Mithilfe künstlicher Intelligenz interpretieren die Autoren traditionelle japanische Architekturmotive neu und übersetzen sie durch generative Systeme. KI wird zum Werkzeug, aber nicht zum Autor: Der Pavillon nutzt Technologie, um kulturelle Muster wiederzubeleben, nicht um sie zu ersetzen. Besucher durchqueren eine Reihe von Zwischenräumen, die ein sensorisches Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Algorithmus schaffen.

9. Brasilien – „(Neu)Erfindung“

Brasilien richtet den Blick auf indigene Gemeinschaften und ihr Wissen. Architektur wird als politischer Akt des Widerstands gegen koloniale Strukturen präsentiert – durch die Verwendung natürlicher Materialien, lokaler Techniken und kollektiver Kreativität. Die Installationen sind multisensorisch und beinhalten Elemente aus Performance, Erde, Klang und Bewegung. Der Pavillon regt zur „Neuerfindung“ an – nicht nur des Raums, sondern auch der Identität.

10. Dänemark – „Build of Site“

Das dänische Team errichtet den Pavillon direkt vor Ort und verwendet dabei vor Ort gefundene Materialien – recycelten Beton, Holz und Stein. So verbindet sich Architektur mit den ökologischen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Besucher können den Auf- und Abbauprozess beobachten – der Pavillon ist temporär, vermittelt aber eine starke Botschaft: Nachhaltigkeit basiert auf dem Lokalen und ist zugänglich.

11. Lettland – „Landschaft der Verteidigung“

Der Pavillon wirft Fragen zu Grenzen, Verteidigungsstrukturen und räumlichen Narrativen des Krieges auf. Durch den Einsatz physischer Hindernisse – wie Panzersperren – und Installationen, die die militärische Landschaft nachahmen, erforscht der Pavillon die emotionale und visuelle Geometrie der Verteidigung. Er ist eine Architektur des Unbehagens, aber auch ein Zeugnis von Widerstandsfähigkeit und Erinnerung.

12. Luxemburg – „Sonic Investigations“

Inspiriert von experimenteller Musik und dem Werk John Cages nutzt der Pavillon Klang als architektonisches Material. Aufnahmen von städtischen und ländlichen Gebieten Luxemburgs werden zu Klanglandschaften vermischt, die im Raum reproduziert werden. Der Besucher bewegt sich nicht nur durch den physischen Raum, sondern auch durch die akustische Landschaft – und verbindet so die Sinne in einer neuen Form der Wahrnehmung.

13. Türkei – „Geerdet“

Der türkische Pavillon erforscht den Boden – als physisches Medium, aber auch als Metapher für kulturelle Tiefe und Traumata. Durch die geschichtete Installation werden traditionelle Methoden wie die Herstellung von Ziegeln aus Erde, aber auch moderne wissenschaftliche Darstellungen von Mineralschichten einbezogen. Die Installation erinnert an die Tiefe von Erinnerung, Archäologie und klimatischen Erkenntnissen.

14. Deutschland – „Stresstest“

Deutschland nutzt die Dichotomie „Stress/Entspannung“, um den Unterschied zwischen Exponiertheit und Resilienz zu verdeutlichen. Ein Teil des Pavillons ist geschlossen, klaustrophobisch und intensiv; der andere offen, luftig und reflektierend. Diese räumliche Dramaturgie regt den Besucher zur Reflexion über seine eigene mentale und physische Erfahrung der Architektur an.

15. Österreich – „Agentur für besseres Leben“

Der österreichische Pavillon ist als eine Reihe funktionaler Räume – Küche, Schwimmbad, Leseraum – konzipiert, die den Unterschied zwischen staatlicher Wohnungspolitik und Grassroots-Initiativen erörtern. Diese „Wohnung für die Öffentlichkeit“ eröffnet einen Dialog über Lebensqualität, Teilhabe und Gleichberechtigung. Jeder Raum lädt zum Verweilen und Nachdenken ein.

Kontext und zusätzliche Quellen

- Die Biennale ist die bisher umfangreichste – mehr als 750 Teilnehmer und 300 Projekte (wallpaper.com).

- Eine Wende hin zu einer kritischen Neudefinition nationaler Pavillons: Das britisch-kenianische Projekt „Geology of Britannic Repair“ hinterfragt die Kolonialgeschichte (wallpaper.com).

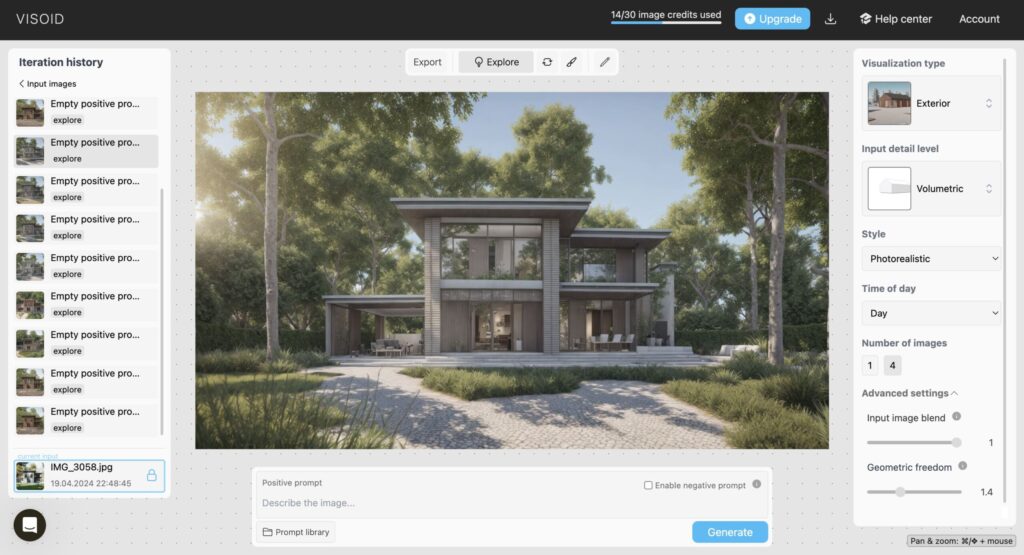

- Im Arsenal dominieren experimentelle Roboter-KI-Projekte, denen vorgeworfen wird, zu akademisch ausgerichtet zu sein (theguardian.com).

Warum ist es hervorzuheben?

- Pavillons interpretieren globale Herausforderungen – Klimakrise, Technologie, Migration, Ökologie und Klang.

- Materialien: von Lava, Erde, Holz, Biozement bis hin zu KI-Installationen.

- Verbindung zu lokalen Werten und globalen Erzählungen – eine großartige Kulisse für Fotos von „Vorher/Nachher“-Geschichten, Pavillondetails oder Besucherinteraktionen.

Abschluss

Zusammen bilden diese Pavillons einen eindrucksvollen Katalog zeitgenössischer Architekturpraxis – flexibel und engagiert, als Reaktion auf klimatische, politische, kulturelle und technologische Turbulenzen. Der Beitrag ist sofort veröffentlichungsreif und enthält hochwertige Fotos, die Ihnen bei der Präsentation jedes Projekts helfen. Nutzen Sie die Galerie am Anfang und anschließend einzelne Szenen aus jedem Pavillon.

Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Vorschläge machen, wo die Bilder besser angeordnet werden können und wie die Erzählung im Beitrag noch stärker hervorgehoben werden kann.

Rückmeldungen